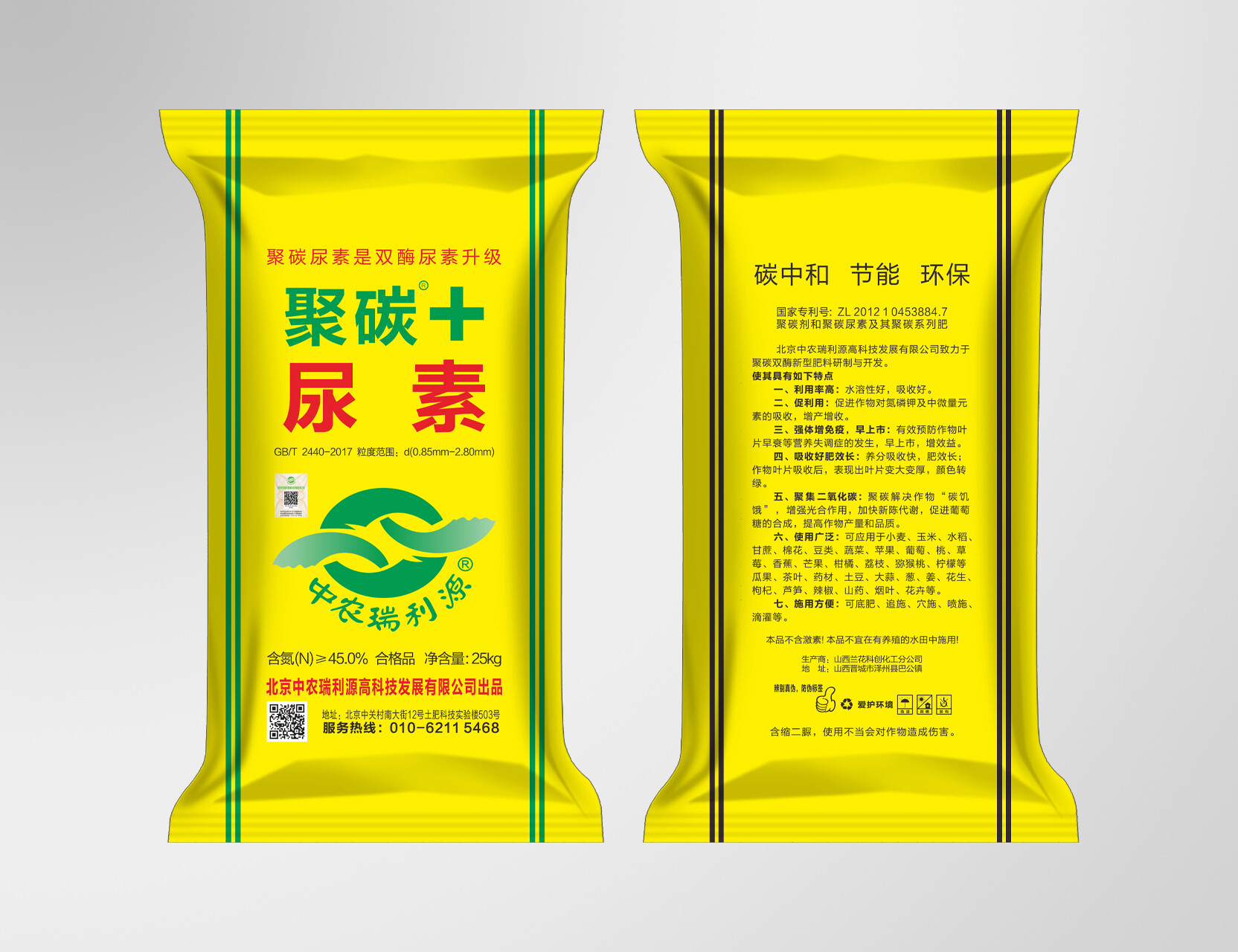

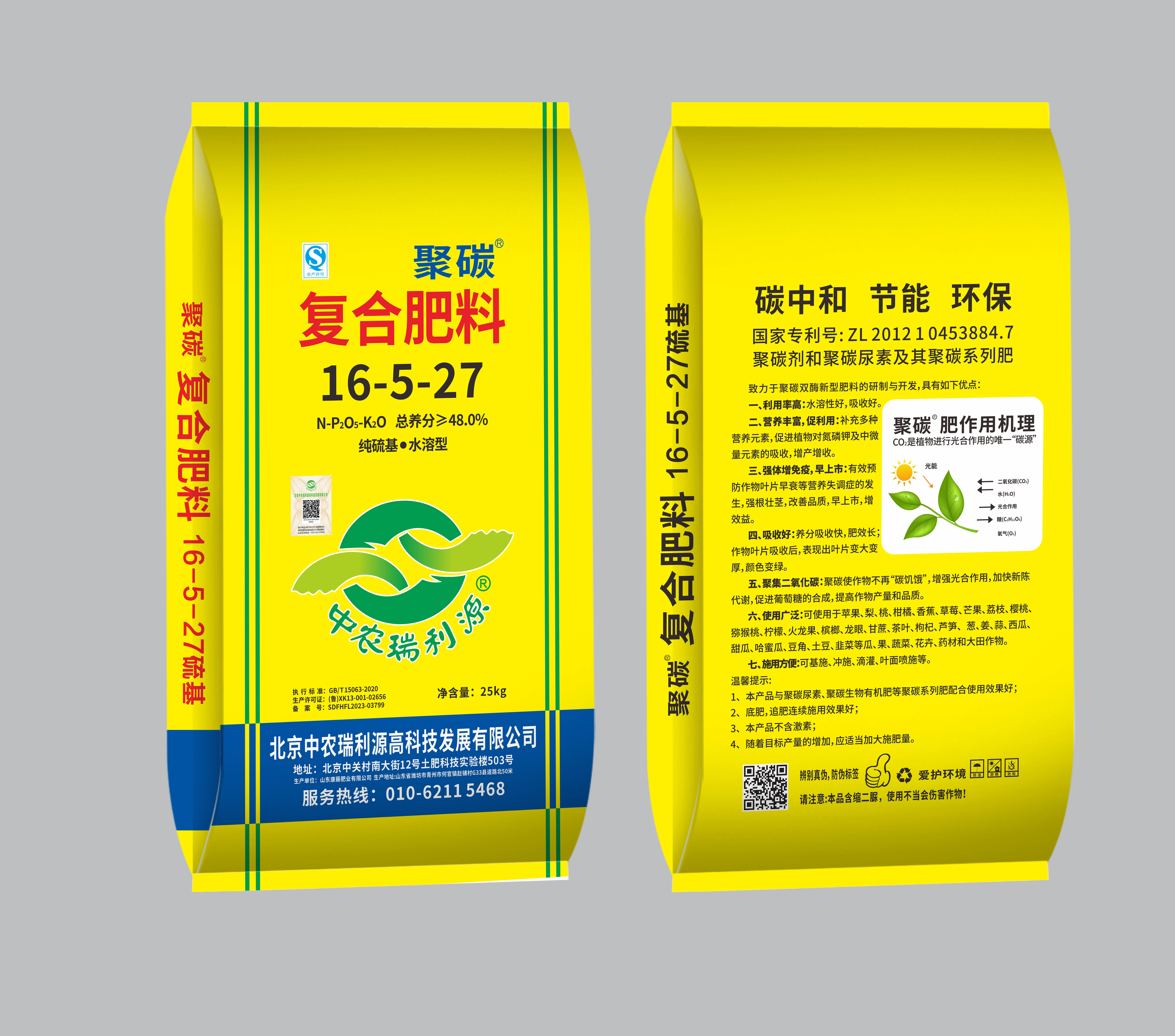

北京中农瑞利源高科技发展有限公司

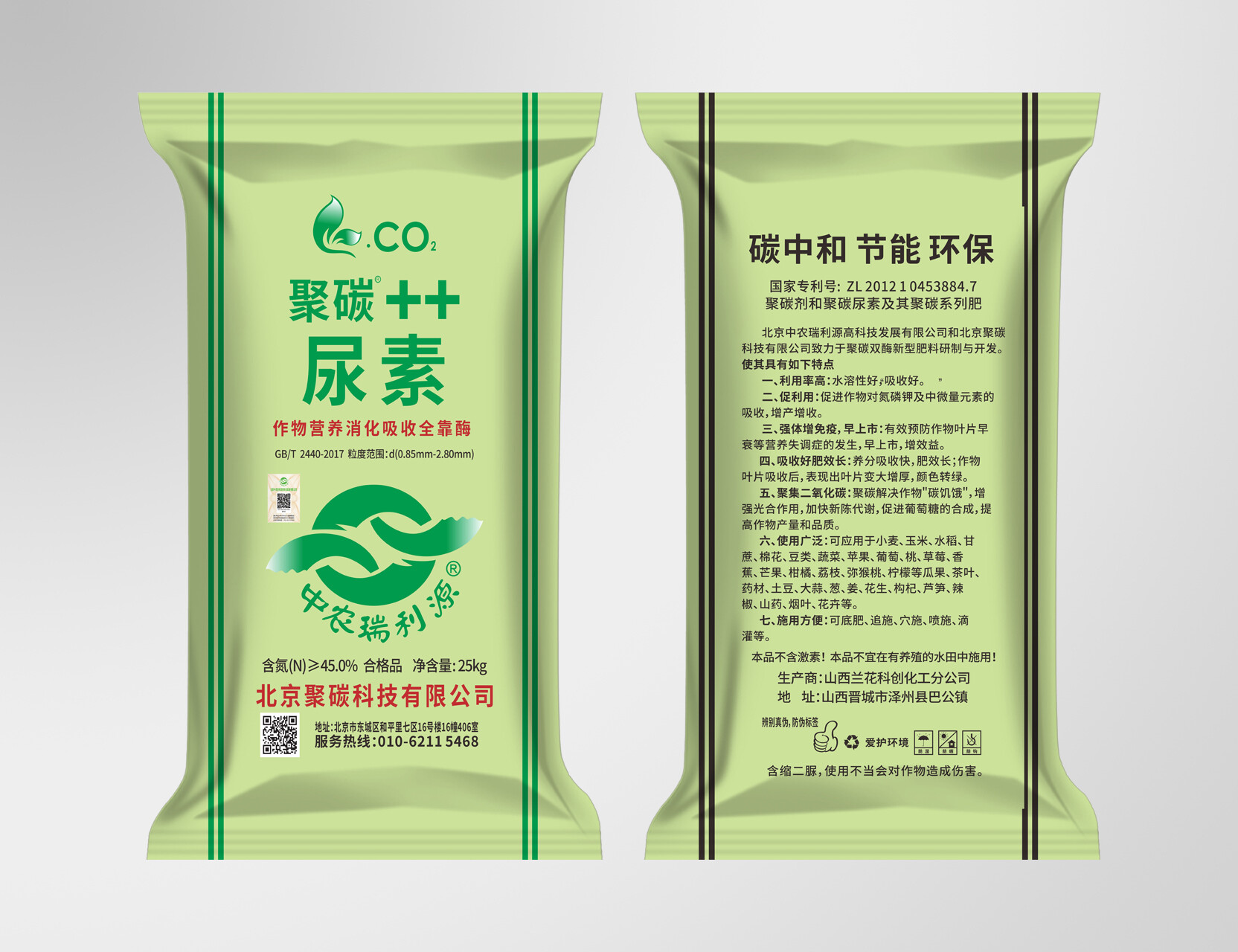

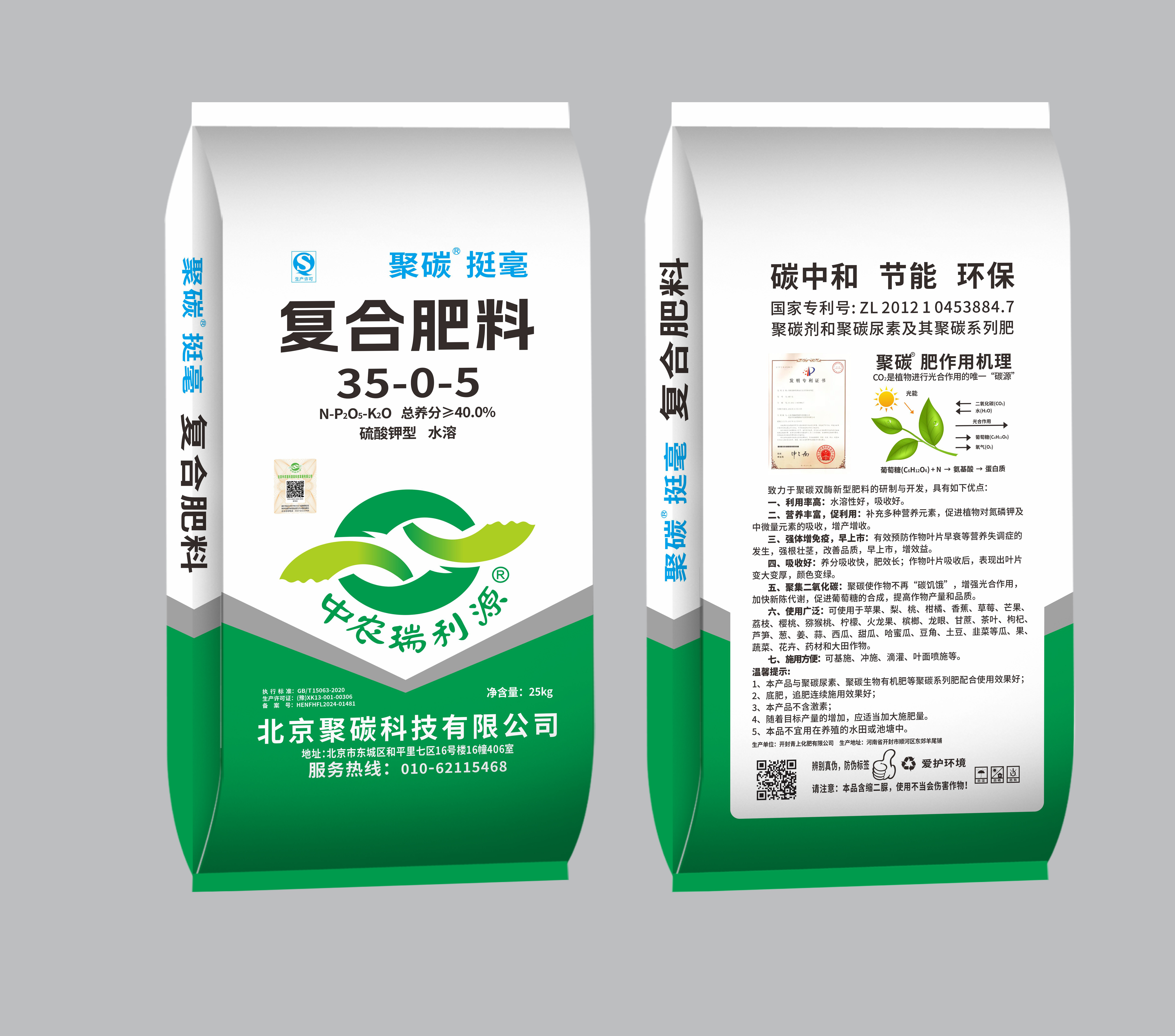

北京聚碳科技有限公司

山东禹城瑞利源科技有限公司

服务热线:

010-62115468

13701002811

北京中农瑞利源高科技发展有限公司和山东禹城瑞利源科技有限公司在技术和理念上创出了“减肥增效”先河,倡导绿色瑞利源功能食品产业,使用聚碳肥料,健康中国人。提出“向天要碳,向地加酶”,促进农产品绿色健康发展的理念! 瑞利源生命之源,动植健康人健康!

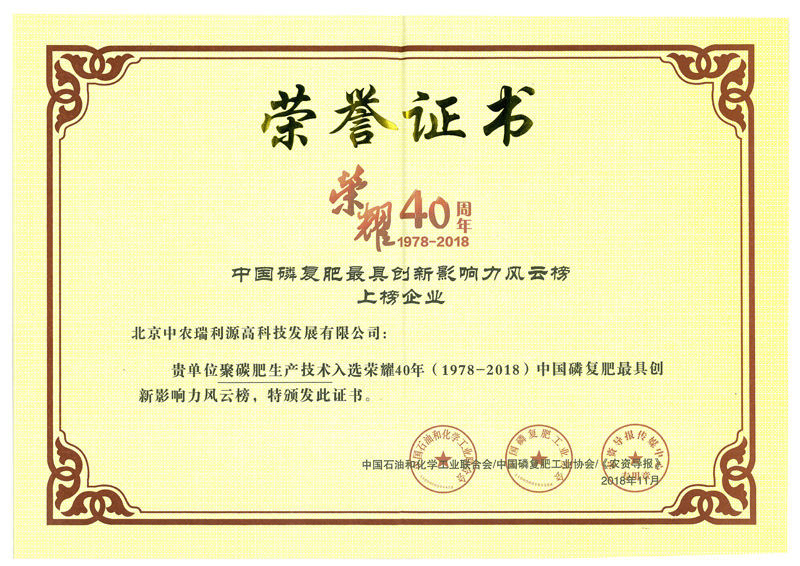

2008年12月6日在人民大会堂中国石油和化学工业协会授予山东禹城市中国新型肥料生产基地。山东禹城瑞利源科技有限公司为北京中农瑞利源高科技发展有限公司聚碳双酶肥等产品的生产基地。是一家致力于聚碳酶、双酶科研开发制造的技术企业。

公司有三方面的业务板块:

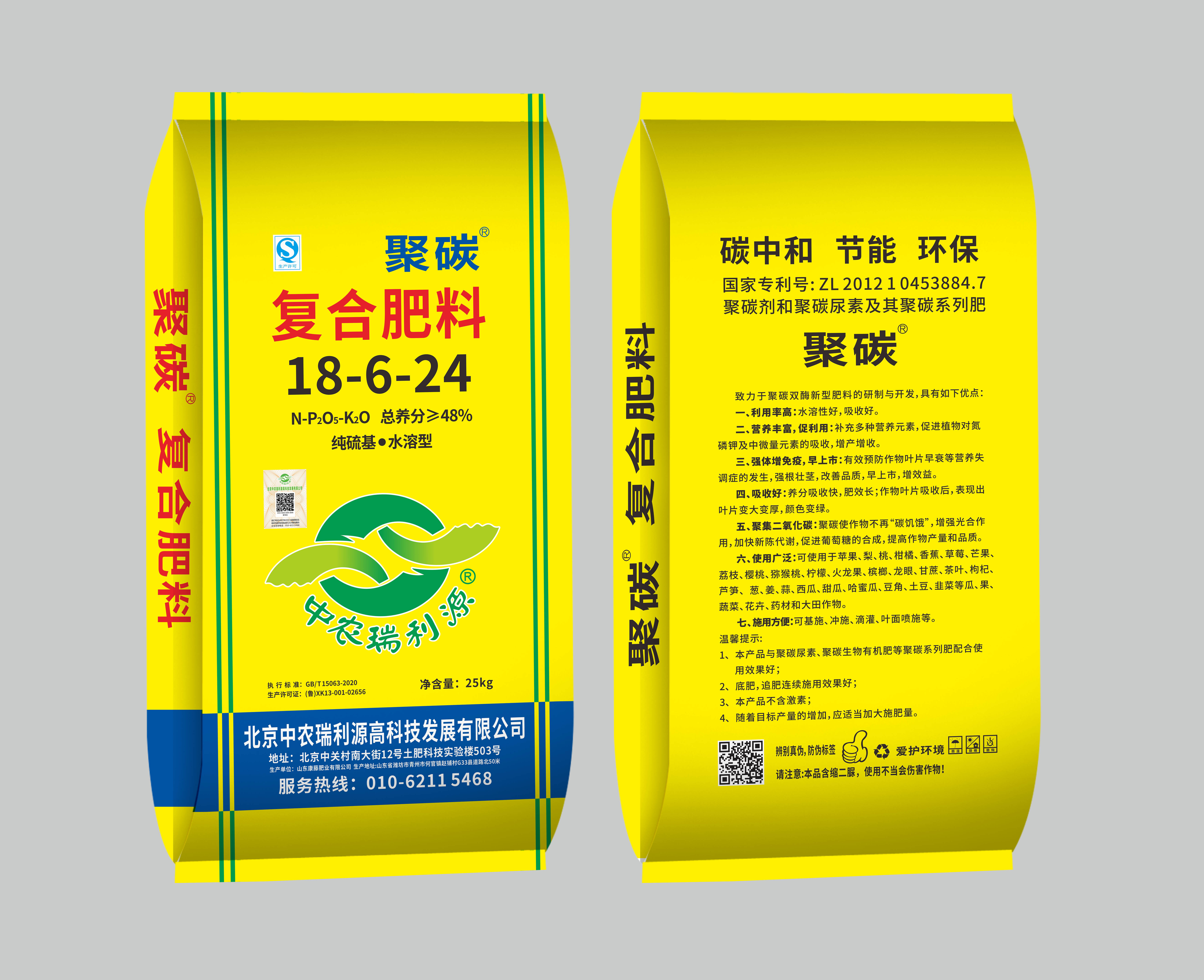

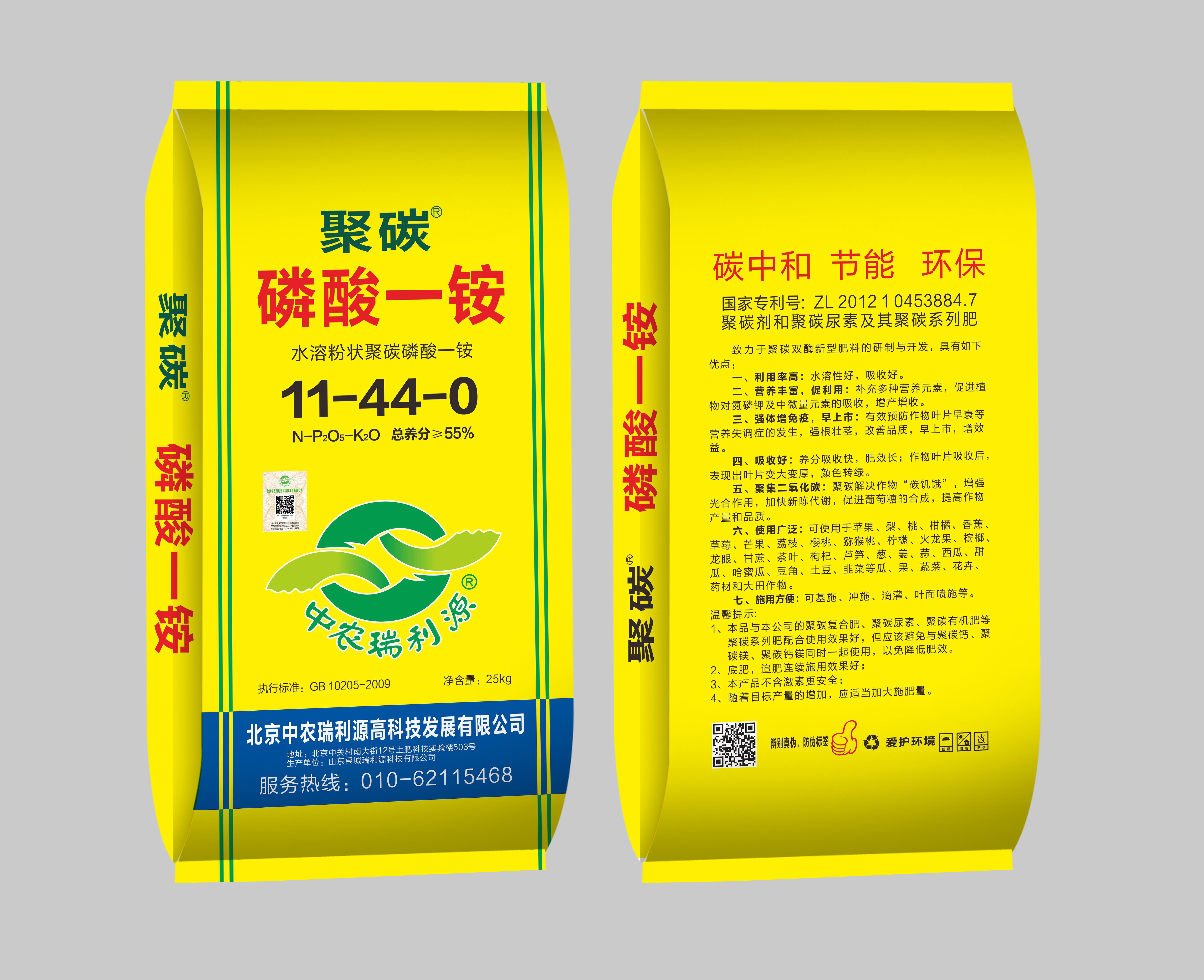

1、绿色增效肥料:

中农瑞利源聚碳尿素、聚碳复合肥、聚碳生物有机肥、双酶尿素、双酶复合肥、粉状聚碳全水溶硫酸钾、“双酶聚碳酶核酶三合一”叶面肥、聚碳大量元素水溶肥、生物酶活化剂(用以生产生物酶活化磷肥的原料)等;经过10多年的科研攻关,获得5项专利。是减肥增效,化肥零增长的先驱倡导和践行者。聚碳+(聚碳尿素)与普通尿素相比:40大于100;聚碳+(聚碳尿素)能物理抑制地下根线虫,增产,改善作物品质,防冻抗旱抗涝,速度快+长效。

2、绿色瑞利源饲料添加剂:它能节省饲料、动物健康生长,减少抗生素的使用,增产、使肉蛋产品能回到上世纪60-70年代的味道。

3、瑞利源功能食品

企业文化

中国功能食品产业联盟理事长单位

企业精神

团结、务实、创新、进取

企业理念

钻石品质、助你致富

企业精神

团结、务实、创新、进取

企业理念

钻石品质、助你致富

经营理念

竭诚尽职,互惠双赢

立创未来,反哺社会

经营方针

以高品质提高企业信誉

以科技引领企业发展

经营理念

竭诚尽职,互惠双赢

立创未来,反哺社会

经营方针

以高品质提高企业信誉

以科技引领企业发展

经营宗旨

发展绿色产业

造福千家万户

经营目标

做好一个产品树立一块品牌

发展一方市场带动一方经济

经营宗旨

发展绿色产业

造福千家万户

经营目标

做好一个产品树立一块品牌

发展一方市场带动一方经济

客户原则

互惠双赢,携手发展

服务理念

科技为本,服务用户

创新产品,物超所值

客户原则

互惠双赢,携手发展

服务理念

科技为本,服务用户

创新产品,物超所值

企业宣言

创造杰出,缔造卓越

创新产品,物超所值

企业文化

上善若水,厚德载物

企业宣言

创造杰出,缔造卓越

创新产品,物超所值

企业文化

上善若水,厚德载物

钻石品质 祝您致富

010-62115468

13701002811

carlwu2006@126.com

新闻资讯

更多

- 00

0000-00

中国磷肥工业协会授予北京中农瑞利源董事长孙立文生物酶活化磷肥创新奖中国磷肥工业协会授予北京中农瑞利源董事长孙立文生物酶活化磷肥创新奖 - 00

0000-00

全国农化服务能手大奖赛“中农润田—魅力双酶”选拔赛即将开赛全国农化服务能手大奖赛“中农润田—魅力双酶”选拔赛即将开赛 - 00

0000-00

2011年10月10日,第一届全国农化服务技术能手网络电视大奖赛“中农润田—魅力双酶”选拔赛在山东省禹城市开赛2011年10月10日,第一届全国农化服务技术能手网络电视大奖赛“中农润田—魅力双酶”选拔赛在山东省禹城市开赛 - 00

0000-00

双酶尿素——氮肥产业自主创新的样板双酶尿素——氮肥产业自主创新的样板 “中农润田—魅力双酶”全国农化服务能手大赛在禹城开赛《中国农资》记者 于江灵 - 00

0000-00

热烈祝贺中农瑞利源双酶尿素、多肽尿素投产!!!中农瑞利源双酶尿素、多肽尿素2015年1月18日在山东鲁洲集团沂水化工有限公司投产。中农瑞利源双酶尿素、多肽尿素是北京中农瑞利源高科技发展有限公司研发的专利产品,自问世以来的十余年来,受到广大经销商和农民朋友的认可和喜爱!是广大农民朋友增效赚钱的好肥料!

近期视频