北京中农瑞利源高科技发展有限公司

北京聚碳科技有限公司

山东禹城瑞利源科技有限公司

服务热线:

010-62115468

13701002811

大河报•豫视频记者 王耀成 通讯员 赵 鑫

来自山东的王大叔就是其中一位,他从事聚碳肥推广工作已有十五年。刚开始,农民们对这种新肥料不了解,也不信任。王大叔就自己掏钱买聚碳肥,免费送给农民试用。他还天天泡在田里,手把手教农民如何正确使用。有一次,为了赶在播种前把聚碳肥送到偏远山村,他冒着大雨开车,路上车子陷进泥里,他硬是光着脚推了几里地。正是凭着这份执着,越来越多的农民认可了聚碳肥。王军获得了 “新闻报道特别贡献奖”。作为农资行业资深记者,多年来,他深入田间地头,采访了大量使用聚碳肥的农民和推广者,写下了数百篇报道,让更多人了解到聚碳肥的好处。他说:“我只是做了自己该做的事,能为农业绿色发展出一份力,我很荣幸。”

中农瑞利源五项专利发明人孙立文教授荣获 “聚碳肥技术突出贡献奖”。孙教授今年已经九十岁了,却依然服务在农业生产一线。他回忆说,为了研究聚碳肥,他曾经连续三个月泡在实验室,每天只睡三四个小时。正是这份坚持,让他及他的团队攻克了一个又一个技术难关,为聚碳肥的发展奠定了核心基础。

与此同时,《中农瑞利源成立二十周年画册》同步首发。翻开画册,一张张照片记录着企业从实验室到田野的成长轨迹。有科研人员在实验室里专注研究的身影,有农民使用聚碳肥后喜获丰收的笑脸,还有推广者在田间地头忙碌的场景。每一张照片背后,都有着一段感人的故事。

专家献策,科技与文化共舞

在专家环节,高级农艺师刘建安详细讲解了聚碳肥对烟叶品质提升的作用。他以云南某烟区为例,那里以前种植的烟叶品质一般,卖价低。自从施用聚碳肥后,烟叶的色泽更加鲜亮,香气更加浓郁,尼古丁含量也控制在最佳范围。据统计,当地烟农的收入平均提高了 30% 以上。“聚碳肥能提高烟叶的光合作用效率,增加干物质积累,从而提升烟叶品质。” 刘建安说。

王道龙研究员在专题报告中则展望了聚碳肥在小麦、玉米、水稻、果菜、柑橘等农业种植中的应用效果与发展前景。他说:“除了烟叶,聚碳肥在水稻、蔬菜、水果等农作物上的应用效果也非常显著。” 他举例说,在江苏的一个水稻种植基地,使用聚碳肥后,水稻的抗倒伏能力增强,米粒更加饱满,口感也更好。而且,由于减少了化肥的使用量,对周边环境的污染也大大降低。

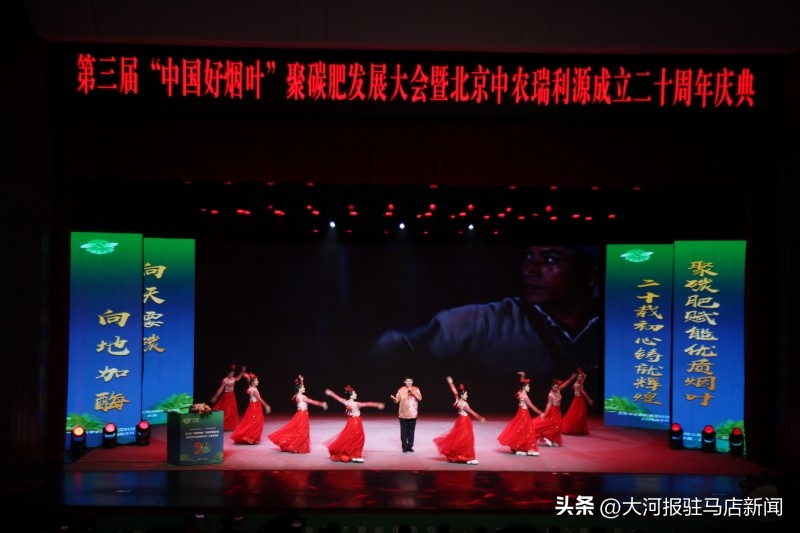

活动现场,朱之文、菜团子大妈、边玉洁、金不换等艺术家还带来了精彩的表演。尤其是科普相声《使用聚碳肥・健康中国人》,用幽默诙谐的语言,将聚碳肥的知识融入其中,让观众在欢笑中了解了聚碳肥的好处。台下观众笑得前仰后合,现场气氛十分热烈。科技与文化的交融,让这场盛会更具魅力。

此次许昌盛会,不仅展现了中农瑞利源二十年的科技成果,更搭建了聚碳肥产业交流的大平台。相信在未来,随着聚碳肥技术的不断创新和推广,必将为中国农业现代化与绿色发展注入强大动力,让更多农民受益,让我们的土地焕发新的生机。